愛知県立芸術大学対策用小説。

しぶい柿

そのお店は突然現れた。

「おはなしや」

やわらかな明朝体で綴られた店名の看板に、青塗りの小さな店舗。会社から帰る道の途中の住宅街の小路に、オレンジの光を漏らしながら佇んでいる。中に入る扉はなく、大きな窓の前に一人が座れる椅子があった。

「おはなしや」ということは、お話を聞けるのだろうか。

(そういえば私、小説家になりたかったんだっけか)

ぼんやりとその店を見つめる。最近は仕事が忙しくて、幼い頃のことを思い出す余裕もなかった。

窓の向こうでは、背筋のしゃきりと通ったおばあさんが本を読んでいる。その奥には棚が並んでおり、がらくたのようなものがたくさん並んでいる。手作りの巾着袋、ビー玉、カップラーメン、恐竜の絵、箱ティッシュ、花、黒い帽子、たくさんのペン。

(なんであんなもの並べてるんだろう…)

おばあさんはぼーっと見つめる私に気がつき、がらりと窓を開けて声をかけてきた。

「あなた。なんだか疲れた顔してるわねえ」

「え…はは。そうですか?」

「少しお話を聞いていかない?お話を売るお店なのよ、ココ」

そういえば私は小説だけでなく、紙芝居や絵本の読み聞かせも大好きだった。なんだか懐かしい気持ちでお店の前の椅子に腰掛ける。

「じゃあ、お願いします。」

「嬉しいわ、ありがとう。そうねえ、あなたに聞かせるお話は何にしようかしら」

おばあさんは私の持っているビニール袋をチラリと見る。

「それ、柿?旬だものね」

「あ、はい。さっきそこのスーパーで安売りしてたので…」

「いいわね。『しぶい柿』にしましょう」

おばあさんは横の棚から薄い絵本を取り出して読み始めた。

ある山に、こげちゃ色の立派なイノシシがいました。イノシシの名前はズウといって、とてもくだものが好きなことでゆうめいでした。

ズウはある日、おいしそうにじゅくした柿の木を見つけました。どうしても柿がたべたかったズウでしたが、ズウは木にのぼることができないため柿をとることができません。

ズウは少し木のまわりをうろうろしたあと、すぐにあきらめてしまいました。

「きっとこの柿は、とてもしぶい柿に違いない。だからぼくこの柿を食べたくないよ」

ズウはそう言ってたちさっていきました。

次に、ズウとおなじくだものがだいすきなイノシシのダンがこの木をおとずれました。ダンはズウとおなじように木にのぼれません。

しかし、ダンはあきらめませんでした。

「のぼれないなら、べつのほうほうで柿を手に入れればいいんだ」

ダンは走ることがとくいだったので、とおくから走って木にドンっとぶつかり、見事に柿を落とすことができました。

ダンは甘くておいしい柿を沢山食べ、まんぞくしてさっていきましたとさ。

おばあさんはおしまい、と言い、絵本を閉じた。

「私、その絵本小さい頃に読んだことありました」

私がそういうと、おばあさんは小さく微笑む。

「どう?小さい頃読んだ時とおんなじ?」

私は首を振る。おばあさんは絵本を棚にしまった。

「このお話は、子どもにとっては工夫して物事を達成する力を、大人にはやりたいことを最初から諦めていないかを教えているのよね」

「…物語ってすごいですね」

私は物語が大好きだったのだ。いつからそれを忘れて、小説を読まなくなって、夢が過去のものになったのだろう。 「私、まだ夢を持っていいでしょうか。遅くないでしょうか」

「遅いなんてことがあるはずないわ。私が夢を叶えたのは最近だもの」

そう言っておばあさんはくすくすと笑った。

「お支払いはね、あなたの今持っているものでお願い」

「お金じゃないんですか?」

「ええ。ゴミでもいいし大切なものでもなんでも良いわ。財布しかないならお金でもいいけれど」

「じゃあ、ちょうど柿があるので柿を」

柿は「おはなしや」の棚に数日間飾られた後、おばあさんのお腹に収まったらしい。私は一ヶ月に一回ほど、このお店に行くようになった。

私の書いた小説を持っていくと、おばあさんはそれをまとめて本棚の横に置いてくれた。 私の作った物語が、あの日の私のような、誰かを変えるきっかけになればいいと思う。

火の展覧会

進路調査の紙を握りしめてリビングに降りると、母は明日の弁当を作っていた。

「お母さん、お父さん。あの、…進路のことなんだけど」

私がそう言うと、父は見ていたテレビの音量を下げてこちらを振り向く。

「あなた確か、近くのA高校がいいって言ってたわよね」

「ああ、あそこなら姉ちゃんの制服やカバンをお下がりで使えるし、お父さんはありがたいぞ」

「あ、…うん」

本当は遠方の難関高校に行きたかった。勉強が好きだったし、自分のできる範囲を広げたかったから。

それでも両親の反応が怖くて、私は何も言わずに自室に戻って眠りにつく。いつものように。

「…きみ、君!そこで眠りこけられちゃ困る!」

けたたましい声が聞こえて、うっすらと目を開ける。どうやら私は洞窟の中にいるようだ。

私を起こした声の主は、煤や灰の集まったものにつぶらな目がついている、小さな「何か」だった。

「…ゆめ…?」

「こっちは仕事で忙しいんだ。見るなら見る、見ないならさっさと立ち去ってくれ」

「何か」は持っている火かき棒で寝ている私をつつく。

「わかった、わかった起きるから。…見るって、何を見るの?」

「そりゃ、展覧会をさ」

私が周りを見渡すと、広い洞窟内の空間に幾千、幾万の焚火が広がっていた。

「僕は番人。火の番人さ」

「…これ、何?」

「何って、火に決まってるだろう」

私の質問に番人は訝しげに答える。

「いや…そうじゃなくて…」「見たらわかる。覗き込んでみな」

火の番人に促されるまま、私は近くにあった火を覗き込む。

じわりと金色の火の中でゆらめいたものは、金髪の少年だ。横に積まれたたくさんの本を一生懸命食い入るように読んでいる。私は 火から顔を離し、番人を見た。

「外国人?」「そう。彼は医者になりたくて、たくさん勉強をしている。次はこっちを見てみな」

横の火を覗き込むと、小さなアパートの一室で眠る男。

「彼は仕事上の人間関係に行き詰まり働くことをやめてしまった」

番人は持っている棒を恭しくくるりと回す。

「これらは精一杯人生を生きようとする意志の火さ。火の強さに違いがあるだろう?」

医者志望の少年の火は強く燃え上がっており、眠る男の火は赤く弱々しい。

「強いものほど美しい。ある時突然燃え上がったり、弱まったりする。面白いから神様に言われて展示しているんだ」

「ふうん。物好きな神様だね」

恋愛をする人。勉強を怠ける人。家族を養うため働く人。私はたくさんの火を見て回り、たくさんの人の意志を見た。

「そういや、私の火は見られるの?」

自分の火はどんなものなのだろうか、とふと気になり、番人に問う。番人はこくりと頷き、ついてこいとでも言うように私を見て歩き出した。

「これだな」

「…案の定、だけど…小さいね」

眠る男ほど弱々しくなかったが、それでも小さな炎。私は膝をついて私の火を覗き込んだ。 先生や親に言いたいことを言えず俯く自分。友達に流されたり、自分の意見を言えない自分。

「まあ、こういう人はたくさんいるね」

番人は私の火を見てぽつりと言う。

「周りに流されるのは楽だし、衝突も少ない。けれどそれは、考えること、ひいては生きることを怠けていると言えるだろう」

今日の夜だって私は何も言えなかった。自分のどこかにあるはずの小さな意志を伝えられなかった。

「…何で私はここに来たんだろう?」

私がつぶやくと、番人は首を小さく傾げる。

「さあ。神様の粋な計らいじゃない?」

番人はそれだけ言って、ふわふわと元の場所に戻って行った。

「意志の火かあ…」

私もあの少年のようになれたら。 私はそう思って、ゆっくり目を閉じた。

アラームの音が聞こえて、次いで瞼の裏に朝の光を感じた。 目覚めて、おはようとお母さんたちに声をかけたら、ちゃんと伝えよう。

私の意志の火を強く燃え上がらせる、そのために。

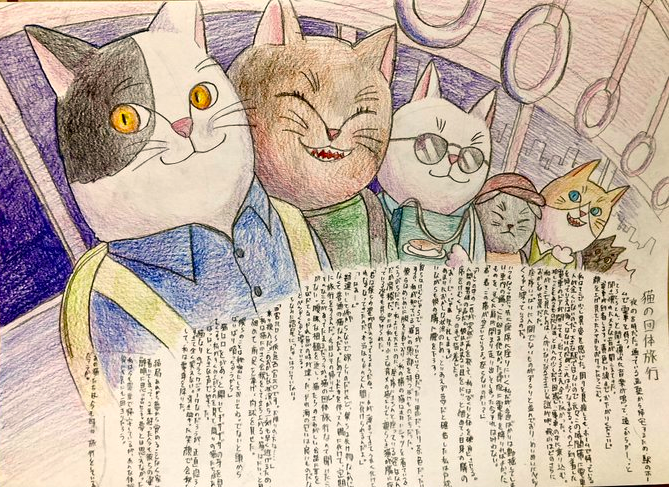

猫の団体旅行

夜の8時だった。

通っている画塾から帰宅するため、駅のホームで電車を待つ。 てろてろてん、と聞き慣れた音楽が鳴って、遠くからガー、っと大きな音が聞こえてきた。

「電車が到着します。黄色い線までお下がりください」

顔を上げ、見ていたスマホをポケットにつっこむ。

私はそこで少し異変を感じた。周りを見渡しても、ホームで待っている人が全くいないのだ。大きな駅ではないので元々この時間帯に電車を待っている人は多くはないのだが、これは少なすぎる。その上、到着した電車のドアが開いても、出てくる人さえ全くいなかった。

珍しいこともあるものだなあ、とほんの少しだけ困惑し、電車の中に乗り込む。

私がそこで見たものは、人がいないなんて些細な謎が吹っ飛ぶほどのさらにおかしな光景だった。

座席いっぱいに人間でないものがずらりと並んでおり、めいめいにぺちゃくちゃと喋っているのだ。 いつもなら真っ先に座席に座りにいく私だが、今回ばかりは動揺してしまい、車内の端っこに収まる他なかった。即座に電車を降りればよかったものを、すぐに扉が閉まり走り出してしまった今それは叶わない。

「君、君、この席が空いているよ。座らないのかい?」

「ソレ」の中の一匹が突然声を発して、私はびくりと体を硬直させる。人間の男性の声だ。彼はまんまるい目をにい、と細めて、自身の隣の席をけむくじゃらの手で指差した。

「あ…じゃあ、失礼します。」

あまりにおかしな状況のため、とりあえず夢だと確信した私は戸惑いながらも彼の隣に腰を下ろす。

彼らはけむくじゃらで、耳がついていて、白だったり黒だったり茶色だったりする、私が知っている「猫」の頭部を持つばけものたちだった。 彼らはめいめいに服を着ており、私の横の猫は青いシャツを着ているくろぶちだった。私よりも大きいのに、座席にきちんと座っている姿はなんだか滑稽だ。中には私より少し小さな背丈の猫もいて、親らしき猫が隣に座っている姿も見受けられた。

「君は僕らの姿が見えちゃってるようだね。…力が薄まってきてうまく化けられなくなってきた。本当はちゃんと人間に化けられるんだよ」

「…はあ」

「勘違いして怖がらないで欲しいのだけれど、僕らは化け物なんかじゃなく普通の猫なんだよ。ためていた力を使って人間に化けて、団体旅行をしに来た帰りなんだ」

そんなことがあってたまるだろうか。猫の団体旅行なんて聞いたことがない。曖昧な相槌を返し、猫たちの騒がしい会話に耳をそばだてる。やれ魚の味が違った、やれ海の匂いは良いものだなどとぺちゃくちゃと喋っている。語尾に「にゃ」はついていないようだ。

「西宮北口〜西宮北口です」

乗り換えだ。このおかしな状況から一刻も早く逃げるため、私は猫に小さく会釈をして立ち上がる。猫はにい、と目を細めて前足をあげ、肉球を見せた。

「僕らのことは秘密にしておいてね。でないと頭からばりばり喰っちゃうから」

猫は口をがあ、と開いてギザギザの牙を見せてくる。周りの猫たちがあっはっは、と野太い声で笑う。

猫なりのブラックジョークなのだろうが、正直恐ろしすぎて全く笑えない。引き攣った笑顔で会釈をして、私は電車を降りた。

結局あれから夢から覚めることなく家に着いてしまって、2年経った今も彼らの姿は鮮明に思い出せる。夢とは思えなかった。私は今も電車で帰宅しているが、あんな体験はきっともうないのだろう。

あの猫たちは今も時々、団体旅行をしているのだろうか。

コンコスキーピカ監察官のガラスのカプセル(翻訳)

うーーーーむ、、、、、 ぼくは頭を抱えた。

このままでは、僕が担当を任されたテルム全体に「かび」が蔓延してしまう。今の所テルム内の少しの場所に留まってはいるが、これはもしかすると一週間後くらいには爆発的に増えるかもしれない。

どうしたんだい?そんなうめいちゃって。

同僚のナゾナムが僕に問いかける。ぼくは彼を見やった後、小さくため息をついてガラスのカプセルの中を指さした。

テルム内の一つの惑星にかびが生えちゃったんだよ。最初は少しだけだったからすぐ消えると思ってたんだけど、三日間で爆発的に蔓延してしてしまった。

ナゾナムは僕のカプセルを覗き込んで、あちゃー、と言った。

もうこの惑星、だめなんじゃないか?

いや、…まあ、このかびの種はペポポだからそのうち消えるさ。できるだけヘーゥツは使いたくないからもう少し様子を見るよ。

まあせいぜいノラレモカさんに見つからんようにさっさと対処しろよ。担当外されたくなきゃな。

ナゾナムはそう言って空間を出ていった。

ぼくはおー、と気の抜けた返事を返す。 このかびは一度ぼくがナフタルだった頃にヨーデンテーザメに見せてもらったことがある。「欲」たるものを体内に持ち、同じ種同士で殺し合ったり自滅したりする、攻撃的で賢く、馬鹿な種だ。バランブというかびが変異した形のもので、驚くほど一瞬で蔓延する。

どうしたものか…誤魔化しているうちにさっさと消えてくれればいいんだが 。

ぼーっとカプセルを見つめていると、突然空間内に通知の音が響いて驚く。

コンコスキーピカ、入るぞ。

ノラレモカさん!いや、その…これはですね

突然上司のノラレモカが入ってくる。

僕は慌ててガラスのカプセルを背後に隠した。 ノラレモカは僕の隠したカプセルを見ずに、何かを察したようにため息をついた。 やはりか。おまえに任せたテルムにはかびが生えやすい条件が揃っている惑星があるからなあ。はやしてしまったか。

ご存知だったのですか?

お前の前任がよくかびをはやしていたからなあ。良性のものばかりだったから良かったが、お前の様子だと悪性かびか。

悪性かび。ピポポやアンダースコロン、モッチャカなど「欲」「知」「愚」の三要素を満たしたかびをそう呼ぶ。ピポポは「欲」が大きく自滅しやすいが、モッチャカなど生やしてしまえばそのテルムの栄養は瞬く間に吸い尽くされ、悪い時には別のカプセルまでうつってしまうのだ。そうなれば担当監察官はグッチョクされてしまう…

どれ、…おお、ピポポか。まあ……こいつなら放っておけば高確率で滅亡するから大丈夫だろう。もし別の惑星にうつるようなら、その時はヘーゥツを使えよ。

ハイ。しかし…どうも、今日見ているとかびの蔓延している惑星の衛星に一部分うつっているようですが…

全く。お前というものは…担当官になったんだからもう少ししっかり監察しておかんかね。

すみません…

まあいい。衛星はしかたない。くれぐれも、注意して観ているようにな。気を抜いてるとグッチョクだぞお。

ノラレモカはそう言って空間を出ていった。 僕はそれを見遣ってから、また小さくため息をつく。グッチョクだけは免れたいものだ。

少し休もうと、セドガをトーークムススし、ボエモーククリルする。あまりぼんやりもしていられない。しっかり見ていないと、ヘーゥツを使うタイミングを見失ってしまうからな。

僕の心配には及ばず、数時間後にはかびはすこし元気がなくなってきていた。 やはり、同じ種同士で殺し合っているようである。

ピポポは滅亡寸前に、よく周りのかびや惑星の環境を破壊するガスや胞子を飛ばすことがある。そのガスは同じ種を殺すために飛ばすらしい。 悪性かびというのは、全くもってばかで哀れなものだ。僕ら監察官を「神」などと定義し、畏れ多いものとして敬ったり、種を導くものとして崇めたりしているらしい。僕ら監察官は種を絶やしこそすれ生み出したりなどしていないのに、なんとも皮肉なことだ。 その上「神の導き」などと言って同種を殺すらしい。どんな思考回路をしているんだか… 哀れ哀れ、だがまあグッチョクは免れそうなので僕はすこし安心してセドガをトーークムスリスり切ったのであった。